Einer, der sich in der Mittagshitze unter den Schatten eines Olivenbaums legt, das Licht über ihm: flimmernd wie ein Seidenfutter, ein flacher Wind, ein harziger Duft.

Sie waren lange vor uns da. Lange vor den Touristen, den Badematten, den Mietwagen. An den Hängen des Monte Macchia – über dem Lago dell’Accesa – liegen zahlreiche Gräber, halb vergessen. Ich war nicht dort. Hatte es mir vorgenommen, aber dann war es zu heiß.

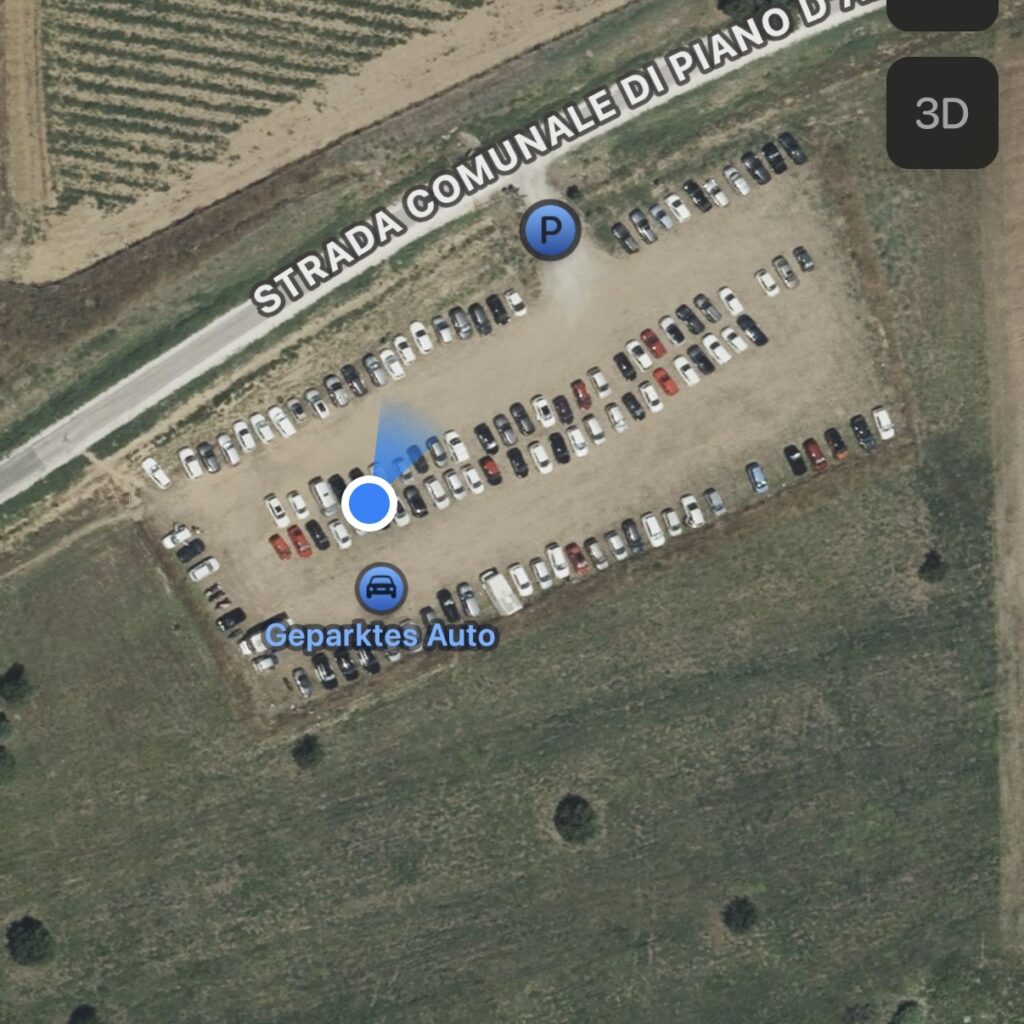

Trotzdem dachte ich daran – an sie, hier auf dem Parkplatz. An ihre Wege durch die Hügel, die Tonkrüge, die Chimäre von Arezzo. Die Männer trugen Tuniken aus Wolle oder grobem Leinen. Die Farben waren erdig, die Stoffe schwer. Die Etrusker lasen die Zukunft aus dem Flug der Vögel, der Himmel war eine Karte der Götter. Irgendwann gingen sie unter.

Er schlägt die Scheibe ein, leise, wie man eine Tür schließt. Und kurz darauf ist alles verschwunden.

Wahrscheinlich waren sie noch immer hier. Hier unter mir, irgendwo in der Erde. Während ich summend darüber schlenderte, mit meinem schlammbraunen Leinenhemd, den Raffia-Sandalen und der völlig überteuerten Sonnencreme. Irgendwie tröstlich.

Das Licht in diesen Wäldern war nicht dramatisch. Es fiel matt durch das Geäst, wie durch einen Schleier aus kratziger Wolle. Kein italienisches Sonnenlicht im klassischen Sinn, nichts Cinematografisches – sondern ein gedämpftes, fast müdes Leuchten, wie von gewalktem Flanell, grau-grün, staubig, schweigend.

Früher glaubte ich, Banditen lebten in Höhlen. Mit Feuerstellen und Fellen und schmutzigen Fingern. „Bandite di Scarlino“ – als hätte man sich an das Bedrohliche gewöhnt. Als sei es romantischer, wenn der Wald von Räubern erzählt. Ich ging durch diese Wälder, dachte an Räuber, die nie welche waren, und an Räuber, die es heute sind.

Ein Fahrzeug. Ein paar persönliche Dinge.

Besitz ist nichts weiter ist als eine Vorstellung.

Ein Glaube, so brüchig wie das Vertrauen in Schlösser.