Der bleu de travail war nie für Auftritte gedacht. Er war ein Werkzeug – gefertigt aus dichtem Baumwolltwill, robust, unauffällig, gemacht für Menschen, die mit den Händen arbeiteten. Wie meine Opas.

Meinen ersten Arbeitskittel trug ich mit dreizehn. Er hing im Schuppen meines Großvaters, die Nähte ausgeleiert, der Stoff weich wie Butter. Ich zog ihn über ein weißes T-Shirt, dazu eine Cordhose. Es war eine Alternative zur Strickjacke. In jener Zeit wurden unsere Haare länger, wir verbrachten Nächte im Probenraum, und irgendwann berichtete MTV vom Tod Kurt Cobains.

Der Kittel, den Opa trug – Arbeitskleidung als Kulturprodukt

Gefertigt wurde er aus widerstandsfähigem Baumwollköper oder Moleskin, meist in einem tiefen Indigoblau gefärbt. Diese Farbe hatte funktionale Gründe: Sie kaschierte Öl- und Schmutzspuren und ließ sich leicht nachfärben (Eicher, 2014; Riello, 2022).

Berufsgruppen wie Mechaniker, Eisenbahner, Hafenarbeiter, Drucker und Maurer trugen die Jacke nicht als Mode, sondern als Werkzeug. Schnitt und Material waren auf Bewegungsfreiheit, Haltbarkeit und niedrige Produktionskosten ausgelegt.

Die Einheitlichkeit der Arbeitsjacke stiftete zugleich soziale Identität: Sie visualisierte Zugehörigkeit zur Klasse der arbeitenden Bevölkerung und vermittelte eine Ethik des „honest labour“ – der sichtbaren, materiell gebundenen Arbeit (Roche, 1989; Sennett, 2008).

Von der Funktion zum Zeichen

Heute taucht der „Arbeitskittel“ wieder auf: in Städten, in Ateliers, in Redaktionen. Seine Funktion hat sich verschoben – von der Arbeitskleidung zum Kulturzeichen. Diese Verschiebung lässt sich kultursemiotisch lesen. Roland Barthes beschrieb in Le système de la mode (1967) den Übergang vom Gebrauch zum Zeichen: Kleidung verliert ihren unmittelbaren Zweck und gewinnt Bedeutung.

Richard Sennett betont in The Craftsman (2008) den moralischen Wert der materiellen Auseinandersetzung: die Idee, dass Berührung, Gebrauch, Wiederholung eine Form von Wahrhaftigkeit erzeugen. Genau diese Vorstellung zieht heute jene an, die selbst nicht mehr mit Werkzeugen, sondern mit Sprache, Bildern oder Konzepten arbeiten.

The semiotic guerrilla warfare

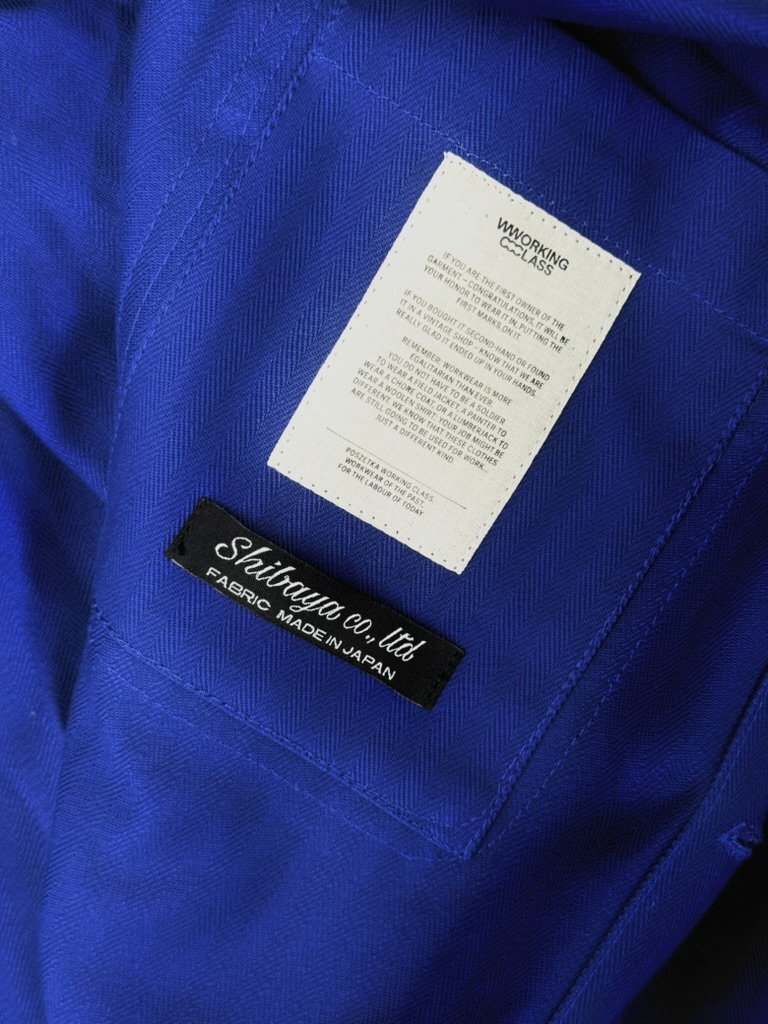

Mit der ästhetischen Aneignung der Arbeitskleidung in den 1960er- und 1970er-Jahren vollzog sich, was Dick Hebdige später als „semiotic guerrilla warfare“ bezeichnete – die bewusste Umcodierung eines funktionalen Objekts in ein kulturelles Zeichen. Seit den 1990er-Jahren erlebt der bleu de travail eine kontinuierliche Wiederentdeckung in Mode und Design. Workwear-Ästhetiken, inspiriert von Labels wie A.P.C., Nigel Cabourn, Vetra oder Le Mont St Michel, greifen die formale Strenge und Materialqualität der historischen Jacke auf.

Dick Hebdige beschrieb in Subculture: The Meaning of Style (1979) solche Gesten als semiotische Neuinterpretationen: Das Funktionale wird zitiert, das Alltägliche zum Zeichen. Menschen, die vornehmlich mit dem Kopf arbeiten, entzogen den bleu de travail seiner ursprünglichen Sphäre der Produktion und überführten ihn in einen symbolischen Kontext.

Diese Verschiebung verweist auf eine größere kulturelle Bewegung: die Suche nach Materialität und „authentischer“ Oberfläche in einer digitalisierten, immateriellen Arbeitswelt. In dieser neuen Lesart wurde der bleu de travail zu einem Medium des Widerstands gegen Überästhetisierung, eine Form stiller Gegenkommunikation.

Die Farbe, Knöpfe, Gewicht. Jetzt hängt er in meiner Garderobe. Der Arbeitskittel: grober Baumwollköper, fest, fast spröde. Kein Stilobjekt, kein Statement – eher ein Werkzeug, das geduldig auf Gebrauch wartet.

⸻

Literatur

Barthes, Roland: Le système de la mode. Paris: Seuil, 1967.

Eicher, Joanne B.: Dress and Ethnicity: Change Across Space and Time. Oxford: Berg, 2014.

Hebdige, Dick: Subculture: The Meaning of Style. London: Routledge, 1979.

Riello, Giorgio: The Fabric of Civilization: How Textiles Made the World. New York: Penguin, 2022.

Roche, Daniel: La culture des apparences: Une histoire du vêtement (XVIIe–XVIIIe siècle). Paris: Fayard, 1989.

Sennett, Richard: The Craftsman. New Haven: Yale University Press, 2008.